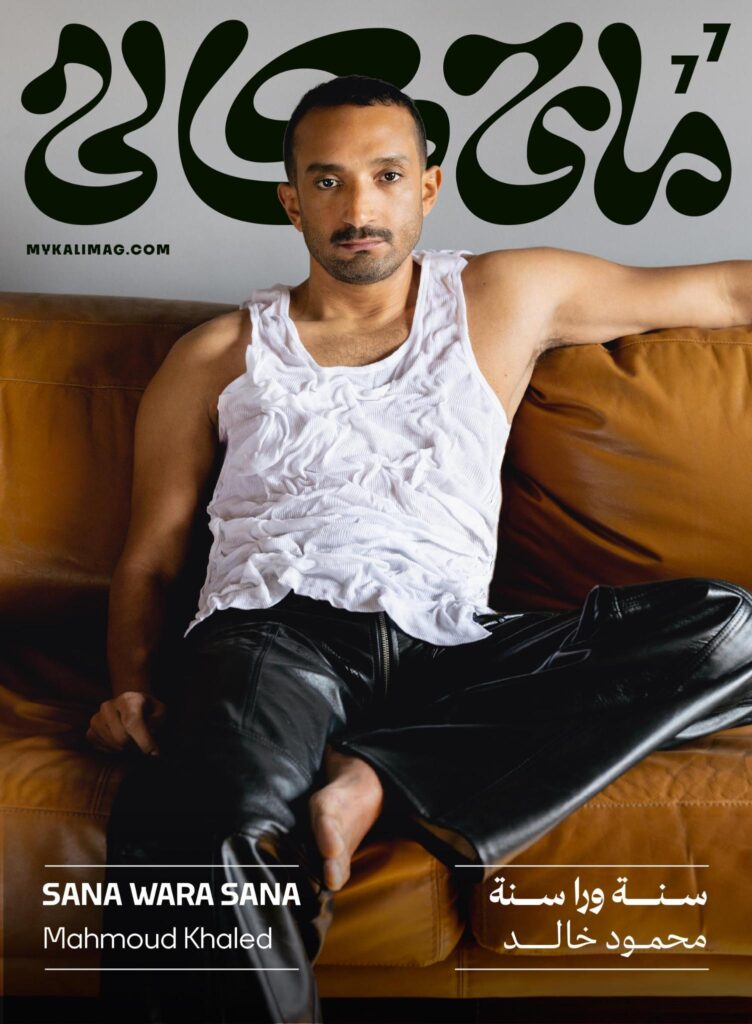

في حديث مع خالد عبد الهادي

تصوير: إسماعيل ثابت

تنسيق الأزياء: مها حمادة

مكياج: مريم حبشي

رئيس التحرير: خالد عبد الهادي

هذه المقابلة هي جزء من عدد سنة ورا سنة

حين نتحدث عن الفن، فإننا لا نتحدث فقط عن الأشكال الجمالية أو الوسائط المستخدمة، بل عن رؤية تتجاوز المساحة التقليدية للعرض، تتسلل إلى الهويات والتاريخ والسياسة والحميمية. في أعمال الفنان المصري محمود خالد، يتقاطع الأرشيف والخيال والتوثيق وإعادة التخيل والخاص والعام. يميز تجربة محمود خالد قدرته على اللعب بين العوالم الواقعية والافتراضية، وتوظيفه الغموض كأداة فنية، ليترك مساحة للأسئلة أكثر من الإجابات التي يقدمها.

نبع اهتمامي بأعمال محمود خالد من طريقته في التعامل مع الذاكرة والتاريخ -الخاصة والعامة-، بطريقة تتحدى القوالب السائدة. استرجعنا في هذا الحوار بعض محطات مسيرته الفنية، وتأملنا المواضيع التي يتكرر حضورها في أعماله كالتلصص والإنترنت والجسد والهويات الكويرية والأرشيفات الضائعة أو المُتخيلة. تحدثنا عن عمله مع الفضاءات الرقمية منذ بدايات ظهور الإنترنت وحتى أونلي فانس1، عن استكشافه الرجولة في سياقات اجتماعية مختلفة، وعن مخاوفه كفنان يسعى لخلق أعمال لا تُحصر في فئة محددة. كما تطرقنا إلى فكرة الأرشيف، ليس فقط كأداة توثيق، بل كوسيلة للنجاة، وعلاقة الفن بالسلطة، وكيف يمكن للفنان أن يكون شاهداً على عصره دون أن يكون مؤرخًا بالضرورة.

هذا الحوار ليس فقط محاولة لفهم أعمال محمود خالد، بل امتداد طبيعي لمنهجيته الفنية، مساحة للتأويل والبحث، وإعادة التفكير في ما نراه وما يُخفى عنا. في محادثتنا، امتد الحديث بين الفن والهوية، بين القاهرة والمدن الأخرى التي سكنها، وبين الأجيال التي شكّلت وعيه الفني والجيل الذي يخاطبه اليوم. كيف تتغير علاقتنا بالمكان والزمان حين نحاول إعادة سردهما من منظور ذاتي؟ وكيف يمكن للفن أن يكون مساحةً لمساءلة ما نرثه وما نختار أن نتركه خلفنا؟

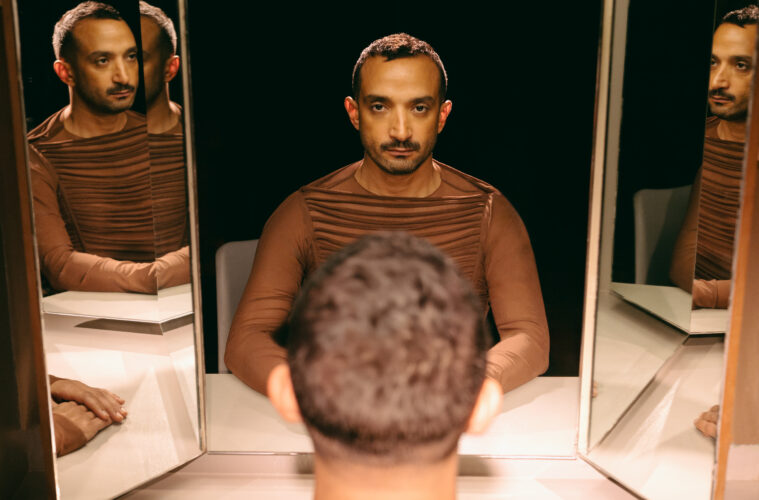

Top; custom made by Borderline The Label. Photographed by Ismaïl Sabet. Styled by Maha Hamada. Makeup by Mariam Habashi. Featured Image, retouched by Ali Sadalh.

عليَّ أن أقول إن العودة إلى أعمالك السابقة تجربة ملهمة للغاية، ليس الإيقاع المتكرر في أعمالك فحسب، بل كذلك العناصر التي تميل إلى التمسك بها أيضا، والتي صارت ثيمات وأساليب متكررة في منهجيتك الفنية. لاحظت أنك تعتمد أو توظف التلصص2 وأحيانا سيناريوهات ذات طابع خيالي في أعمالك. وأتساءل، كيف تشكل العوالم المتخيلة التي تبتكرها طريقة تفاعل الجمهور مع أعمالك؟

بشكل عام، أشعر أن الفن، كمجال في حد ذاته، هو مساحة للخيال والتصورات التأملية. والسؤال الذي يطرح نفسه دائمًا هو: ماذا أفعل كفنان؟ هل أُحضر الواقع كما هو وأضعه داخل العمل الفني، داخل المكعب الأبيض3؟ أم أن علي إعادة تخيل الواقع الفعلي الذي أعيشه سواء كان سياسيا، عاطفيا، أو غير ذلك من خلال هذه المساحة الفنية؟ لأن المكعب الأبيض هو مكان للخيال، مساحة بيضاء تمامًا، فأشعر براحة كفنان عندما أبدأ بالخيال والتصورات المفترضة.

على سبيل المثال، عندما أكلّف بإنجاز عمل فني عام، أفضّل دائما أن أتخيله كمقترح. لكن عندما يتحول هذا المقترح إلى شيء ملموس، عندما يُنتج العمل ويوضع في مساحة عامة حيث يتفاعل معه الناس لسنوات عديدة، أتوتر لأنني حينها أشعر بثقل إنجاز شيء حقيقي، شيء ثابت. لذلك، أفضّل تقديم المقترحات والتصورات، أكثر من تنفيذ أعمال فنية كاملة ودائمة.

Outfit on the left: Top; stylist’s own. Pants; Tommy Hilfiger. Jewelry; Hadde Design Atelier. Outfit on the right: Coat; Meroë. Shirt; stylist’s own. Pants; Helmut Lang. Photographed by Ismaïl Sabet. Styled by Maha Hamada. Makeup by Mariam Habashi.

تملأ أعمالك فراغا في الوسط الفني، ربما بسبب الغموض في طريقة معالجتك لبعض القضايا الاجتماعية، التي تخاطب المجتمع بشكل عام، لا مجتمع الكوير فقط. هل ترى أن فنك يسهم في رفع الوعي الاجتماعي، حتى لأولئك الذين لا يهتمون بهذه القضايا عادة؟

في النهاية إذن، الغموض والتعقيد في أعمالك هو وسيلة للحفاظ على الحرية والتعبير دون أن تكون الأمور واضحة جدا، خصوصا أمام السلطات.

بالضبط، ساعات يبقى لازم تتذاكى على السلطة شوية.

كلنا والله

دي حاجة يعني مزروعة في أدواتنا وفي الطريقة اللي بنشتغل بيها كلنا.

هذا الفضاء (أونلي فانس) يطرح أسئلة جديدة باستمرار، ولهذا لا أزال منجذبا ومشدوها فيه، ليس من باب الرومانسية أو التمجيد، بل لأنه نافذتي لاستكشاف العالم بديناميات متعددة.

Top; custom made by Maha Hamada. Pants; Borderline The Label. Photographed by Ismaïl Sabet. Styled by Maha Hamada. Makeup by Mariam Habashi.

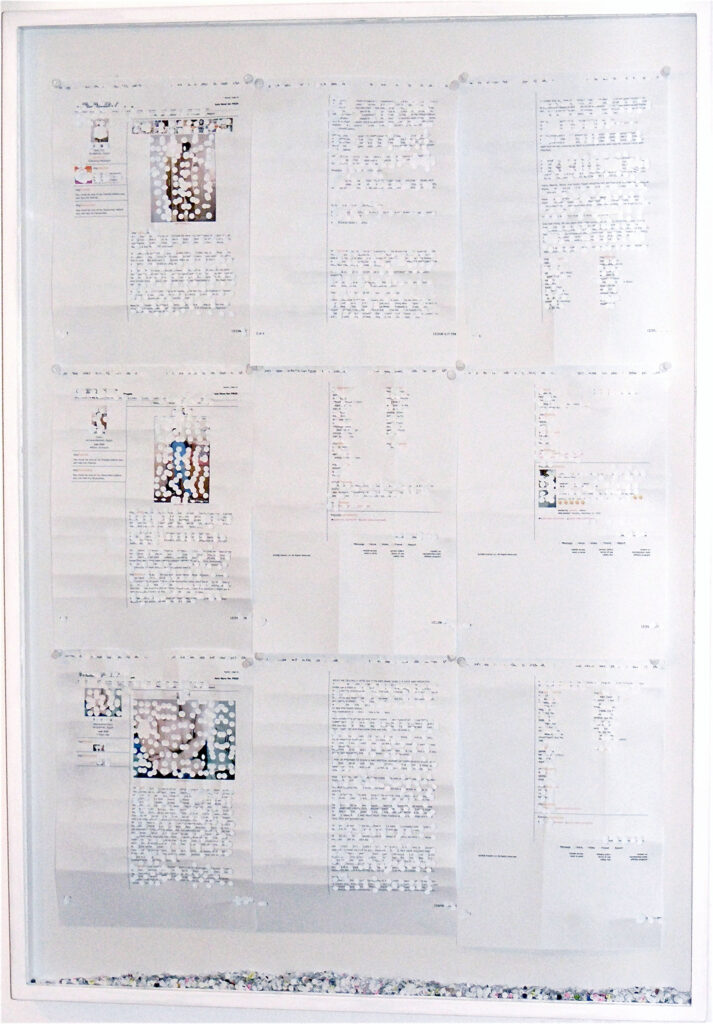

من أكثر أعمالك التي أثارت اهتمامي أثناء مراجعة أرشيفك كان شكرًا على الآد (٢٠٠٨)4. أحببت كيف استخدمت الأدوات البصرية للرسومات المعلوماتية لتسليط الضوء على الفجوة في تمثيل الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب في مصر. كيف تلقى الجمهور هذا العمل؟ وهل شعرت أنه حقق هدفه؟

هذا العمل من أقرب الأعمال إليّ، تعلمت منه الكثير، خاصة أنه يعود لعام ٢٠٠٨، في وقت لم يكن الإنترنت والسوشيال ميديا في ذروتهما كما هو الحال اليوم. كنت مهتما جدا بكيفية تواصل الناس عبر الإنترنت، خاصة مع ظهور مواقع المواعدة مثل “منجم“5، التي كانت جديدة على جيلي في العالم الناطق بالعربية آنذاك.

ما صدمني هو كيف قدّم بعض الأشخاص أنفسهم عبر بروفايلات تتحدث بصراحة عن الوصمة والعار المرتبطين بالإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب6، في وقت لم يكن فيه أي نقاش مفتوح حول الموضوع. حينها، كان الحديث عن الإيدز في مصر محصورا في الروايات الرسمية والسينما، التي صورته كخطر “خارجي” مصطنع، دون أي تناول حقيقي لتجارب الحاملين للفيروس.

Thanks 4 the Ad/d (2008)

استلهم مشروعي من ثلاث بروفايلات على منجم، واعتبرتها وثائق بصرية تعبّر عن تجارب حقيقية، أردت تحويلها إلى عمل فني. وكان التحدي هو كيفية نقل محتوى غير مادي، محصور في فضاء الإنترنت، إلى مساحة فنية ملموسة. لذلك، جاء تصميم الإنستلايشن ( التركيبة) مستوحى من معمار المستشفيات وكذلك بـ”صناديق ضوئية“7 المستخدمة للإعلانات والمنتشرة في شوارع القاهرة. كانت الفكرة كيف أنقل محتوى شخصي للغاية من بروفايلات المواعدة إلى مساحة عامة، ليعرض ضمن سياق طبي، مما قد يخلق توترا بين الخاص والعام.

Thanks 4 the Ad/d (2008)

كثير من أعمالك تعكس انجذابك للإنترنت وما قدمه في بداياته، خاصة في فترة الألفينات، وأيضا استكشافك لموضوع التلصص، وهو واضح حتى في آخر معرض لك

“Fantasies on a Found Phone, Dedicated to the Man Who Lost It (2022)”

هناك دائمًا تساؤلات حول عصر الرقمنة وانعكاسه على الحميمية والهوية، وتأثيره على آلياتك الفنية.

منحني الإنترنت حرية غير متاحة في الواقع، ومساحة لا حدود تفتح تساؤلات جديدة باستمرار. عندما نتحدث عن الإنترنت واستكشاف المساحات الرقمية، قد يبدو وكأني أملك خطة واضحة، الأمر ليس كذلك حقيقة.

حتى اليوم، عندما أفكر في مشاريعي الأولى التي تناولت الرسائل السريعة ومواقع المواعدة، يبدو أن تلك التكنولوجيا أصبحت قديمة، ومع ذلك، لا يزال الإنترنت يدهشني بتأثيره، كالتغيرات التي أحدثها أونلي فانس في اقتصادات معينة. هذا الفضاء يطرح أسئلة جديدة باستمرار، ولهذا لا أزال منجذبا ومشدوها فيه، ليس من باب الرومانسية أو التمجيد، بل لأنه نافذتي لاستكشاف العالم بديناميات متعددة.

لست من الفنانين الذين يخرجون إلى الشارع بكاميرا لتوثيق تجارب الناس والتفاعل معهم. أنا مهووس بحماية عزلتي كحالة عمل في الاستوديو، والإنترنت هو أداتي لفهم ما هو أبعد. لهذا السبب، لا يزال يلهمني ويثير فضولي.

Fantasies on a Found Phone, Dedicated to the Man Who Lost It (2022)

أحببت كيف تطرقت إلى أونلي فانس وعلاقتك المستمرة بالإنترنت كمساحة للاستكشاف. وبشكل ما فمشروعك كَمَرادَري8 (٢٠٠٩) يتقاطع بطريقة ما مع ما يتيحه أونلي فانس اليوم.

هذا ربط مثير. كَمَرادَري كان قائمًا بالكامل على فيديوهات وجدتها على يوتيوب في فترة كان فيها الناس يرفعون صور السيلفي هناك، قبل انتشار الانستغرام. وقتها كنت مهووسًا برياضة كمال الأجسام، وانشغلت بمساءلة صورة “الرجل المثالي” كما هي في محيطي. وأنا أبحث، اكتشفت عددا كبيرا من فيديوهات لاعبي كمال الأجسام العرب، خاصة المصريين. بحثت أكثر مشغولا بمن ينتج هذه الفيديوهات وكيف يشتغل هذا الاقتصاد.

ما أدهشني كان الألفة الجسدية بينهم: كيف يساعدون بعضهم في دهن أجسادهم قبل المسابقات، وكيف كان هذا النوع من الإيروتيكية المثلية مقبولا مجتمعيا في هذا السياق.

أحد الفيديوهات التي وجدتها كان لافتتاح صالة الرياضة في منطقة للطبقة العاملة المحافظة بالقاهرة، حيث وقف رجل يرتدي سبيدو9 في الشارع، يستعرض جمال جسده أمام الجميع. لم يكن ذلك مشهدا صادما في سياقه، لكنه طرح لدي سؤالا: متى يحتفى بالجسد العاري في السياق العام؟ ومتى يعتبر غير لائق؟ هذان السؤالان كانا المحرك الأساسي للمشروع.

Camaraderie (2009)

حتى مؤخرا، انتشرت على السوشيال ميديا مشاهد من العروض العسكرية في مصر، حيث استعرضت الأجساد القوية لإرسال رسالة عن القوة والأمان. من اللافت كيف تتكرر هذه الديناميات وكيف تتقاطع مع أعمالك.

الأمر يتعدى السياق العسكري ليصل إلى الفن أيضا. مثلا، لو قدم فنان مغاير 10 مشهدا لرجلين يرقصان، هل سيتم تلقيه بنفس الطريقة لو قدمه فنان كوير؟ أفكر في الأمر دائما خاصة عند العمل في مشهد فني تهيمن عليه المعيارية الغيرية11. أحد مشاريعي في القاهرة تناول فكرة الكبلنج12 متى يكون تمثيل الثنائيات المثلية مقبولا؟ وكيف يختلف تلقيه بناء على هوية من يقدمه؟

لاحظت أنك تعتمد في أعمالك على الأرشيف سواء المعاصر أو القديم ، تبني عليه وتعيد قراءته. هل ترى في الأرشيف جسرا بين الماضي والحاضر؟ وهل تستخدم الإنترنت كمحاولة أرشفة للوصول إلى تاريخ كويري مفقود؟

تبدأ غالبية أعمالي من مواد موجودة مسبقا13، لقطات، أحداث سابقة، فيديوهات وجدتها بالصدفة. لكنها ليست دائما “أرشيفا” بالمعنى التقليدي للكلمة.

في مصر، فكرة الأرشيف معقدة. لا نملك أرشيفا متاحا بسهولة، وإن وجد، يكون الوصول إليه صعبا أو محفوفا بالتساؤلات الأمنية: لماذا تبحث؟ من يمولك؟ ما المشروع الذي تعمل عليه؟ كفنان، لا أملك إجابات لهذه الأسئلة، لست باحثًا أكاديميا أو صحفيا، عندي فقط فضول. لكن هذا الفضول قد يكون سببا كافيا لجعلك عنصرا مشبوها في أمره.

لهذا، لا يثيرني الأرشيف الرسمي دائما كما هو، لذا أحاول إعادة تخيله وبناءه بصريا وفكريا. السؤال هنا: ما الذي يُعد أرشيفا اليوم؟ هل منشوراتنا القديمة على الانستغرام14، أو مجموعة صور محفوظة في حساب خاص، يمكن اعتبارها أرشيفا؟ هذه الأسئلة تظل مفتوحة، وهي جزء من عملي الفني.

العملية التي تصفها -هذا التخيل المستمر- حاضر في أعمالك وفي العملية الإبداعية نفسها. فكرة الأرشيف محمّسة لنفسها، لكنها قد تكون خطرة، خصوصا في سياقات استبدادية حيث التوثيق بحذ ذاته يرفع الشكوك، لكن زي ما أنت قلت، هناك تركيز جديد على الأرشيف الكويري، مش بس مجرد استيراد غربي، بل حاضر سلفا في كل أرشيفاتنا. وأنت مش بس تساهم في خلق هذه الأرشيفات، بل تقدّم طرقا جديدة لفهم وعرض الهويات الكويرية للعامة.

هذا يذكرني بالكاتبة إيمان مرسال. عندما سئلت عن الأرشيف، ردّت بشيء مشابه. نحن نصنع الأرشيف دون أن ندرك أنه سيصبح “أرشيفا” بالفعل. فإذا قلت إن لديّ أرشيفا، أشعر أنني أبالغ أو أمنح الأمر أهمية غير موجودة. في النهاية، قد تتحول الصور التي التقطتها إلى أرشيف عندما يقرر الآخرون ذلك بعد رحيلي.

تتضح هذه الفكرة أكثر بعد وفاة الكاتب أو الفنان. لو كان نجيب محفوظ لا يزال حيا وقرر تحويل منزله إلى متحف، كان الأمر حيبقى مضحك. لكن بعد رحيله، صار مقبولا أن يقرر الناس أن شخصية بارزة مثله تستحق صرحا يمثل أرشيفا قد يأخذ شكل متحف مثلا.

Top; custom made by Borderline The Label. Pants; Farah Seif.

Photographed by Ismaïl Sabet. Styled by Maha Hamada. Makeup by Mariam Habashi.

على سبيل المثال، مرعب ورسمي وثقيل لو قلت أني أعمل على الأرشيف الكويري، لست مؤرخا أو متخصصا في الأرشيف. لكن إذا تخيلت أرشيفا يصوّر عالما أفضل في 2075 مثلا، حيث صدر اعتذار رسمي للكوير عن كيف عوملوا بسوء، أستطيع تخيل شكل ذلك الاعتذار، وأطور فكرة انطلاقا من ذلك. أما إذا طلب مني بناء نصب تذكاري، فسيكون بمثابة كابوس بالنسبة لي كفنان.

Proposal for a House Museum of an Unknown Crying Man (2017)

في مشروعك

(2017) Proposal for a House Museum of an Unknown Crying Man

استوقفني تعاملك مع حادثة “كوين بوت”، وتحديدا طريقة تقديم المتجر، وكيف تخيّلت البيت وحتى المرايا. كيف تعاملت مع هذا الحدث؟ وهل أثّر فيك وفي أعمالك بشكل عام؟

طبعًا، كنت في الجامعة وقت الحادثة. وصباح ذلك اليوم، كانت الجرائد كلها تحمل صورة لمجموعة من الرجال يرتدون زيا أبيض، في كل أرجاء المدينة الناس جميعهم يحملون الجرائد- مشهد جنوني. كان الرجال مجهولين، وجوههم مغطاة، ولا أحد كان يملك الرواية الكاملة، الجميع كان يشير إليهم “كأبشع ما حدث” للمجتمع المصري آنذاك. مرة فكرت: “قد أكون واحدا منهم.” لاحقتني الفكرة لفترة طويلة، حتى الآن، بعد أكثر من عشرين سنة.

Proposal for a House Museum of an Unknown Crying Man (2017)

ومع الوقت، بدأت أرى تلك الصورة بشكل مختلف. رغم أنها مكانت جردة وبسيطة تماما،كانت محتقنة بالوصم والمشاعر والمعاني السياسية والعاطفية. أردت أن أفهم كيف استطاعت الصورة أن تصبح أيقونة تمثّل المجتمع المثلي المصري لعقود رغم تجريدها.

حتى عند التعامل مع السلطة، لم يعد الخوف حاضرا كما كان في الماضي. هذه إحدى الأشياء التي تجعلني أرى التقدم في العمر لا فقط كعبء، بل أيضا كقوة.

Top; custom made by Maha Hamada. Pants; Borderline The Label. Photographed by Ismaïl Sabet. Styled by Maha Hamada. Makeup by Mariam Habashi. Image retouched by Ali Sadalh.

هل تشعر أن هويتك، الثقافية أو الشخصية، تهيمن على كيفية تفسير الجمهور لأعمالك؟ كيف تتعامل مع ذلك؟

نعم أحيانا، ولكن ذلك خارج عن سيطرتي. نعيش في عالم يريد تحديد هويتنا بناء على تصنيفات محددة. يمكنني قبول أو رفض بعضها، لكنني لا أستطيع التحكم في كيف يقرأ الآخرون أعمالي. كل ما بوسعي هو الاستمتاع بالعمل في في الاستوديو وعيش تجربتي الفنية الخاصة. في الماضي، ربما كنت مشغولا أكثر بكيفية رؤية وقراءة الآخرين لأعمالي، الأمر أقل أهمية الآن. المهم أنني أفعل على ما أؤمن به، بغض النظر عن التصنيفات التي قد يلصقها الناس بعملي.

هذا تحدي مستمر، لكن كيف تتعامل مع تصنيفات مثل “فنان كوير”؟ هل تثقل عليك؟

نعم، أحيانا الأمر صعب. في البداية، أزعجتني كثيرا هذه الألقاب، شعرت بأني في خندق. مع مرور الوقت، لم يعد الأمر يؤثر في، فأنا فنان أولا وأخيرا، واللقب ليس هو ما يحددني. أريد أن أنجز أعمالا تستحق الذكر، تعكس محاولة فهمي للعالم من حولي. لا أريد أن أكون مقيداً بتصنيف واحد، لكن إن صنف الناس أعمالي فتلك مشكلتهم وليست مشكلتي.

هل تلهمك العناوين أم تأتي لاحقًا؟ هل هناك فنانون معينون أثروا في تفكيرك في العناوين أو التأطير المفاهيمي لأعمالك؟

العناوين مهمة جدًا بالنسبة لي. أحيانًا تبدأ الفكرة أولًا ثم أبحث عن العنوان المناسب، وأحيانًا أخرى يكون العنوان هو نقطة الانطلاق. وعندما أجد صعوبة في اختيار عنوان، أشعر أنني لم أستوعب تمامًا ما أريد قوله في المشروع. تأثرت كثيرًا بفنانين مثل ماكس كلينجر ورينيه ماجريت في طريقة تعاطيهم مع العناوين، كما أنني أستلهم من تاريخ الفن عمومًا، ليس فقط على مستوى العناوين، بل أيضًا من خلال العمل مع مواد موجودة مسبقًا – لوحات كلاسيكية، فيديوهات، أو صور من الإنترنت – وأعيد تشكيلها لتصبح امتدادًا لرؤيتي الخاصة.

بصراحة العناوين مهمة جدا بالنسبة لي. أحيانا تأتي الفكرة أولا ثم أصطاد العنوان المناسب، وأحيانا أخرى العنوان هو نقطة الانطلاق. لا أظن بأن هناك طريقة صحيحة أو خاطئة، لكن إن لم أستلهم عنوانا، بالعادة أشعر بأني لم أستوعب تماما ما أريد قوله من خلال المشروع.

تأثرت كثيرًا بفنانين مثل ماكس كلينجر ورينيه ماجريت في طريقة تعاطيهم مع العناوين، العنوان هو مفتاح فهم العمل الفني، باب يفتح على رسالة العمل حتى حينما يكون العمل نفسه غامضا أو رمزيا. أستلهم من عناوين ومفاهيم فنانين من حقبات زمنية أخرى، وأشتغل مع مواد موجودة مسبقا، لوحات كلاسيكية، فيديوهات على الإنترنت، أو الصور، عملي هو أن آخذ هذه المواد وأحولها لشيء يخصني، امتداد لرؤيتي الخاصة، وهذا كله جزء من جهدي كفنان.

Necklace; custom made by Maha Hamada. Photographed by Ismaïl Sabet. Styled by Maha Hamada. Makeup by Mariam Habashi.

كمجتمع كويري، كلما نكبر، ندرك أن مكاننا في هذا العالم ليس بالضرورة كما صُور لنا. كثيرون يقبلون أدوارا داعمة في عائلات معيارية، ك”العم الكول”، بينما لا تكون حياتنا أولوية للآخرين. في لقائنا السابق، ذكرت أنك استمتعت بمقابلة عبد الله الطايع، خاصة الجزء المتعلق بالعمر والنماء الشخصي، وكيف يشكلان نظرتنا للعلاقات والمجتمع. فكرت في الموضوع كثير، وبناء عليه حاولت بناء هذه المحادثة. كيف برأيك أثر مسارك الزمني (في الحياة) على موقعك كفنان؟ وهل تظن أن ذلك ينعكس على ثيمات أعمالك؟ وكيف تنظر إلى هذه التحولات اليوم، وأنت تفكر فيها من منظور تأملي أكثر؟

أفكر كثيرا في موضوع التقدم في العمر وأعتقد أنه يأتي بثمن باهظ، لكنه يمنح امتيازات أيضا. عندما قرأت حوارك مع عبد الله الطايع، استوقفتني الطريقة التي تحدث بها عن العمر والنضج، وكيف يؤثران على تطلعاتنا من العلاقات والمجتمع. شعرت أنني أتقاطع معه في هذا الشعور، أن تدرك أن هناك أشياء ظنناها ممكنة في العلاقات، لكنها لم تكن سوى وهم.

في عشرينياتي، كنت غارقا في صراعي مع المجتمع، أبحث عن القبول وأواجه تدخلات الآخرين في حياتي. اليوم، وأنا في الأربعينات، أنا مستقل بالكامل، لا أحد يتحكم بما أفعل (بشكل آو بآخر)، وأستطيع وضع حدود واضحة، وهذا امتياز أقدّره جدا في هذه المرحلة من حياتي. ومع ذلك هناك إدراك آخر أكثر تعقيدا. فجأة، تجد نفسك في دور “الداعم” في العائلة والمجتمع، العم الكول الذي يحضر الحفلات، ويتحدث عن الفن والذكورة والأنوثة، لكنه في النهاية مجرد شخصية جانبية. لا ألعب دور الضحية هنا، لكنه واقع يصعب استيعابه في البداية. تدريحيا تبدأ في تقبله، رغم الألم الذي قد يحمله.

طبعا هناك امتيازات لا يمكن إنكارها. العالم يتعامل معي اليوم باحترام أكبر مما كان عليه قبل عشرين عاما. حتى عند التعامل مع السلطة، لم يعد الخوف حاضرا كما كان في الماضي. هذه إحدى الأشياء التي تجعلني أرى التقدم في العمر لا فقط كعبء، بل أيضا كقوة.

نجم الغلاف: محمود خالد

في حديث مع خالد عبد الهادي

تصوير: إسماعيل ثابت

تنسيق الأزياء: مها حمادة

مكياج: مريم حبشي

رئيس التحرير: خالد عبد الهادي

هذه المقالة هي جزء من عدد سنة ورا سنة