كلمات: سامي عبد الباقي

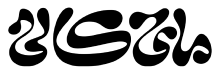

الصورة الرئيسية: لقطة لـ”ماما جاد”، التُقطت بعدسة مصوّر غير معروف، في زمان ومكان غير معلومين

الصور بإذن من محمد عبدوني ومؤسسة الصورة العربية

هذا المقال من عدد سنة ورا سنة

الدافع الذي يحفز محمد عبدوني الفنان والمصور وصانع الأفلام ومنظم المعارض اللبناني هو الفضول والرغبة في الحفاظ على أصالة وحقيقة كل شيء، ويقوم عبدوني بما يشعر أنه مناسب وصحيح، ولهذا يواصل عمله التطور والتكشف، وهو يقيم حالياً بين بيروت وإسطنبول.

أسس عبدوني مجلة “كولد كتس” عام 2017 لتوثيق تاريخ الكويريين/ات في المنطقة الناطقة بالعربية ويصفها بأنها امتداد مطبوع لنفسه ولعمله، كما تتيح له التعاون مع أشخاص مختلفين واستكشاف القصص من خلال ما توفره له من فرصة للمضي قدماً في رحلته واتباع ميوله، وفي حين أن المجلة تبدو وكأنها تركز على الكويرية، في الوقت الحالي، يبدو أن عبدوني يقاوم نزعة تقييدها بتعريف واحد.

يوثق العدد الرابع للمجلة، “لِمَنْ أتَيْنَ قَبلَنا“، قصص عشر نساء ترانس يعشن في بيروت، ويضم حوالي 300 صورة لتجارب نساء ترانس من الثمانينيات والتسعينيات في بيروت في فترة ما بعد الحرب الأهلية، ليكون بذلك واحداً من أوائل الأرشيفات من هذا النوع في المنطقة الناطقة بالعربية، وعنوان العدد مستوحى من قصة إحدى النساء – نداء من أجل الاحترام – ويشارك سرديات انكسار القلب والجمال التي تجمع بين الفكاهة والقوة، والصراحة غير المشروطة.

طُوّر هذا المشروع بالتعاون مع منظمة حلم – منظمة غير حكومية تعمل على حقوق الميم عين+ في لبنان – التي كانت حلقة الوصل بين عبدوني والنساء الترانس، وأشرفت عن كثب على المقابلات التي أُجريت معهن، وقدم فريقها القانوني المشورة القانونية اللازمة، ومنحت الإذن وقدمت الدعم طوال الوقت لضمان سلامة النساء، أما بالنسبة للصور المتضمنة في الكتاب، فإن عدداً منها عبارة عن صور شخصية شاركتها النساء موجودة الآن في حوزة المؤسسة العربية للصورة، حيث توفر مصدراً قيماً للباحثين/ات والمبدعين/ات، وقدمت المؤسسة أيضاً مجموعة من الصور الفوتوغرافية من أرشيفها الواسع.

يعتبر عبدوني أن الرحلة لا تزال في بدايتها المبكرة، على الرغم من عمله على المشروع لما يقرب من خمسة أعوام حتى الآن، وقد عُرض الكتاب في العديد من الأماكن حول العالم، مثل معرض “حبيبي” الذي أقامه معهد العالم العربي، ومركز مينا للصورة، وبينالي دي ليون، وآرت بازل، منذ نشره عام 2022، كما تم تحويله إلى فيلم روائي طويل سيصدر في العام الحالي، متضمناً موسيقى تصويرية وتجارب صوتية للمقابلات التي أُجريت مع النساء.

أجرينا مقابلة مع محمد عبدوني لمناقشة الكتاب ومشروعاته المستقبلية.

كيف بدأت رحلة العمل على مشروع “لِمَنْ أتَيْنَ قَبلَنا”؟

تلقيت مكالمة هاتفية محمومة في وقت متأخر من الليل من ملكة الجر وصديقتي العزيزة “آنيا نيز“؛ فقد حضرت ليلة لسرد القصص في “ستايشن” في بيروت، وهو ما يبدو ملائماً للغاية الآن؛ فقد أصبح مركز “ستايشن” المكان الذي نظمنا وعقدنا فيه جميع المقابلات وجلسات التصوير الخاصة بالكتاب، وفيه التقت آنيا بماما جاد، واحدة من النساء الترانس اللاتي وثق الكتاب قصصهن، عندما صعدت إلى خشبة المسرح وبدأت سرد القصص عن حياتها ونشأتها في بيروت في التسعينيات.

كانت آنيا متأثرة عاطفياً بالقصص نفسها ولأنها لم تسمع هذه القصص من قبل على الرغم من كونها نشطة للغاية في المجتمع، وقررنا لحظتها أن نحاول على الأقل تسجيل بعضاً من تاريخ مجتمعات الترانس1 في لبنان.

أدركت بعد خمسة أعوام من ذلك أن شغفي لتسجيل هذه القصص كان مرتبطاً أيضاً بهويتي؛ فقد كنت أشعر بالانفصال عن الحوارات السياسية حول النوع الاجتماعي، وشعرت بالاغتراب عن هذه الحوارات وأربكتني أكثر مما أوضحت لي الأمور، وقد بسطت هؤلاء النساء الأمور بطرق جعلتني أفهم نفسي أكثر بكثير مما فعلت هذه الحوارات.

صورة يمين: ماما جاد، بيروت ٢٠١٩ – تصوير محمد عبدوني

صورة شمال: ماما جاد – “في هذه الصورة كانت قد فقدت لتوها أول شخص في حياتها. بين عامي ١٩٨٣ و ١٩٨٤. كانت بين الرابعة عشر والخامسة عشر من عمرها. كانت تسأل نفسها ماذا سيحل بها بعد هذا الخسران. أشعر بأن جاد في تلك الصورة كالبحر الذي خلفها هائمة بلا وجهة ولا يدرك أحد مرادها. الكل ينظر إليها بانحطاط لأنها جلبت العار للعائلة. ولم تكن تحب نفسها. كانت تغطي جسدها في هذه الصورة وكانت محتشمة، كما كانت تنتظر تلك الموجة الهائلة لكي تفيض وتبتلعها إلى قعر البحر حتى لا تختبر ما اختبرته لتوها أو ما سوف تختبره تاليا. أنظر الى هذه الصورة وأتمنى لو ماتت تلك التي فيها. لكني سأخبرها بأنني أحبها وبأن شهرها رائع.” أتمنى لها القدرة على المغفرة

هل كانت لديك أي فكرة عن الكيفية التي سينمو بها المشروع عندما بدأت التوثيق؟

كان التوثيق هدف المشروع، لكن لم تكن لدي فكرة عن الكيفية التي سيتطور بها؛ فأنا عموماً ما أندفع بكل قوتي نحو عمل ما وأدعه يتطور بالكيفية التي ينبغي له أن يتطور بها، وأحاول أن أتعلم من العملية أولاً ثم استكشف كيفية جمع المعلومات بطريقة تبدو منطقية لمن قد يشعرون/ن بالفضول تجاهه.

عندما بدأنا، أردنا فقط تسجيل تلك القصص حتى لا تختفي عند وفاة هؤلاء النساء، ثم خطرت لنا فكرة الأرشيف، وبدأت النساء في مشاركة أرشيفاتهن الشخصية معنا بسخاء شديد وتحول المنشور إلى أرشيف مفتوح، وكان لكل معرض أقمناه حول مشروع “لِمَنْ أتَيْنَ قَبلَنا” نهج تنظيمي مختلف تماماً لعرض أشياء مختلفة، وقد حاولت اللعب لعرض أرشيفات مختلفة وتضخيم بعض الأشياء وتصغير أشياء أخرى.

كيف كان شعورك عندما رأيت الصور لأول مرة بعد أن استمعت للقصص؟

كان الأمر خيالياً نوعاً ما لأن القصص نفسها كانت خيالية، لا سيما القصص التي حدثت في المساحات العامة.

أذهلتني إمكانية حدوث هذه القصص ومتى وأين قد حدثت؟ وما هي هذه الملاحم التي خاضتها هؤلاء النسوة؟ وما هي هذه الأساطير التي يشاركنها؟ ثم رأيت الصور، ولم يكن الأمر كما لو أنني كنت بحاجة إلى دليل مرئي على صحة قصصهن، لكنني رأيت فيها إجابة على جميع أسئلتي؛ فقد أضافت إحساساً بالألوان والأزياء إلى تلك المساحات، وأضفت إحساساً بالواقع على شيء بدا سريالياً جداً.

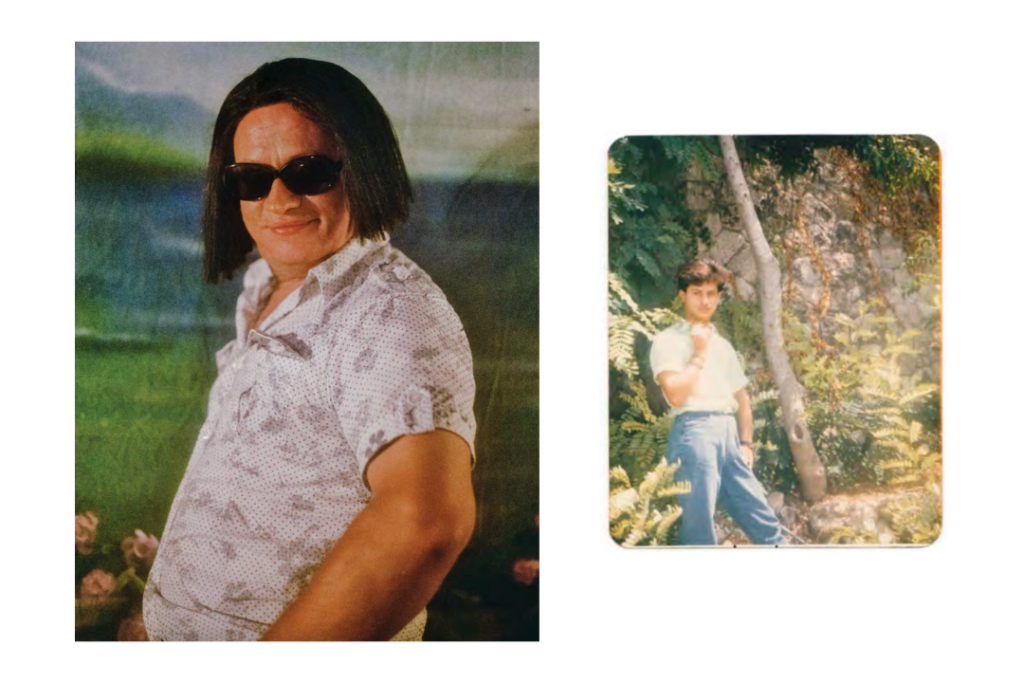

صورة يمين: كيمو – “قابلت رجلا التقط لي هذه الصورة في اللونا بارك. أم كان صديقي الممرض؟ لعلها كانت في حريصا أو في قرية أخرى في جوار بيروت. لا أذكر بالتحديد ربما كانت في عام ١٩٨٩. كان شعري طويل وكنت أصبغه أحيانا. أحب مشية عارضات الأزياء وأحب الاستعراض للكاميرا. أعشق الصور ولدي الكثير منها، ولكن “الحرب مزقتها وكذلك الأمر زوجتي عندما اكتشفت أمري مع ذلك الرجل

صورة شمال: كميو، بيروت ٢٠١٩ – تصوير محمد عبدوني

من الملاحظ أيضاً أن القصص مكتوبة بالعربية ومترجمة إلى الإنكليزية، فكيف كانت عملية التفكير التي شكلت هذا الأمر؟

لم نحرر النصوص، وكان الهدف أن يكون الكتاب بالعربية وواجهنا صعوبة مع عجز اللغة الإنكليزية عن التعبير عن المعنى الأصلي، لكننا قررنا في النهاية ترك الإنجليزية على علاّتها؛ فإن كانت الترجمة غير سلسلة، فإنها أكثر صدقاً.

التقطت صوراً إضافية من أجل مشروع “لِمَنْ أتَيْنَ قَبلَنا” ويذكّرني معظمها باستوديوهات التصوير اللبنانية القديمة، فما الدور الذي لعبته هذه الصور في المشروع؟

كان الهدف من تلك الصور هو منح كل امرأة يوماً من التدليل، بطريقة ما؛ فقد كان لدينا رفوف من الملابس التي تبرع بها أشخاص يعملون في المسرح ومصممين/ات للأزياء من لبنان، وساعدت آنيا في التنميق، وقامت أندريا، ملكة جر أخرى من لبنان، بعمل الشعر والمكياج، وفي النهاية، كانت كل امرأة تتمتع بالسيطرة الكاملة وبيّنت لنا كيف أرادت أن تظهر.

كيف استجابت النساء لنشر الكتاب؟

كان هناك الكثير من الحكايات الجميلة؛ فقد أصبحت أم عبد مثل شقيقة كبرى لي منذ بداية المشروع، وفي المرة الأولى التي أريتها إحدى صورها، ربما بعد أربعة أشهر من جلسة التصوير، عندما ذهبتُ إلى منزلها لاحتساء القهوة ومعي صورة مؤطرة لها بحجم أ3، قالت إنها لطيفة وواصلت عمل القهوة، فاعتقدت أن رد فعلها كان باهتاً، وانتهت من عمل القهوة وبدأت سكبها، وعندها فقط أدركت أنها هي من في الصورة، فأمسكت الصورة وتركت القهوة من يدها وبدأت تتحدث عن مدى روعتها، ثم بدأت تسألني لماذا أطرت الصورة ولماذا كانت كبيرة جداً وكيف يمكنها وضعها بهذا الحجم في ألبوم صورها.

قمت بمشروع آخر مؤخراً يُسمى “الأرشيف الموسع”، استخدمت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي لملء الفجوة الموجودة في أرشيف أم عبد؛ فليس لديها صور عندما كانت في التاسعة عشرة أو العشرين من عمرها، وقد وُلدتُ عام 1989 وقررتُ إعادة تكوين صور لها من ذلك العمر كما لو كنتُ قد التقطتُ الصورة، وطبعتها بحجم 10×15 سم، ومرة أخرى، ذهبت إلى منزلها فجأة لاحتساء القهوة وأعطيتها لها، فنظرت إليها ثم نظرت إليّ وقالت “انظر كم كنتُ جميلة في ذلك الوقت؟”، فقلت لها “هذا غير صحيح، هذا ليس أنتِ حتى!”.

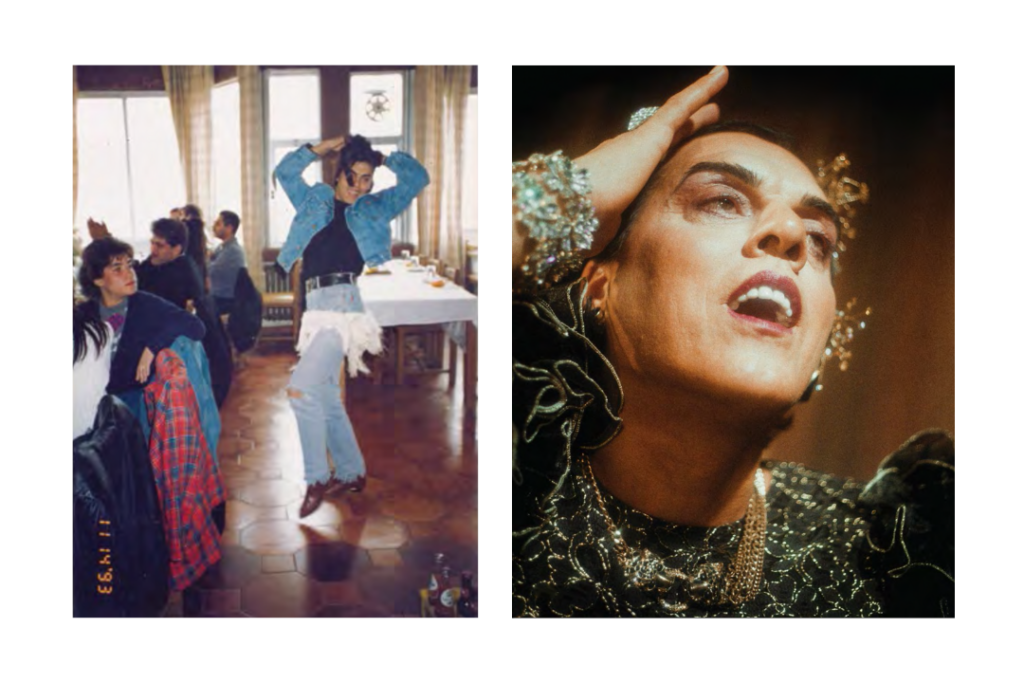

لقطة لإم عبد في ليلة هالويين في الصفرامارينا حيث فازت بالمرتبة الأولة، التقطها مصور مجهول عام ١٩٩٦ في كسروان، لبنان

صورة يمين: إم عبد، بيروت ٢٠١٩ – تصوير محمد عبدوني

صورة شمال: لقطة لإم عبد، التقطها مصور مجهول عام ١٩٩٢ في كسروان، لبنان

أصبح المشروع تفاعلياً ايضاً يضم الصوت والصورة، فكيف دمجت هذه العناصر؟

كان هناك الكثير من الفضول الجماهيري للاستماع إلى أصوات النساء وكيف سردن قصصهن، وقد وافقت أربع من النساء العشر اللاتي عملن معهن في هذا المشروع على تسجيل أصواتهن واستخدامها، ولهذا صنعنا تركيباً صوتياً مرئياً بموافقتهن، وقد فعلنا هذا لأول مرة من أجل بينالي دي ليون، وقمنا بعمل فيديو لعرضه في معرض مركز مينا في بيروت واستعنا بمجموعة رائعة للقيام بعزف حي للموسيقى التصويرية، ثم وضعوا الموسيقى التصويرية للفيلم: فادي طبال، وشربل الهبر، وبوستكاردس، وجوليا صبرا، وباسكال سمردجيان، ومروان طعمة.

ربما كانت الليلة الأكثر سحراً في حياتي، وقد تمكنت جميع النساء، عدا اثنتين أو ثلاثة، من الحضور، وكنت أغالب دموعي طوال الليل، وكنّ مثل فرقة “سبايس غيرلز”؛ فكان يحيط بكل واحدة منهن مجموعة من المعجبين/ات يطلبون/يطلبن توقيع نسخ من الكتاب وسرد المزيد من القصص، وكانت مجرد رؤيتهن أمراً رائعاً.

أصبح من الواضح من معرض مركز مينا أن ردة فعل الناس تجاه المشروع كانت مختلفة تماماً عن رد فعلهم/ن تجاه الكتاب، وكان من المفيد تحويله إلى فيلم وثائقي طويل، وسيُعرض أخيراً لأول مرة في أوائل العام الحالي في مجموعة من المهرجانات.

عندما تقرأ قصصهن، تبدو لك وكأنها حكايات مروعة، لكن عندما تستمع إليهن وهن يروينها، فإنك تجد شيئاً من الفكاهة التي يضفنها إلى سردياتهن، وربما تكون هذه الفكاهة وسيلة للتأقلم، أو علامة على القبول، أو مليون شيء آخر، ويضيع هذا كله في النص المكتوب، لكن الفيلم يُعيد الجمهور، بطريقة ما، إلى النص المكتوب لأنه يصور أربعاً فقط من النساء العشر؛ ما يجعل كل العناصر مرتبطة ببعضها.

هل يمكنك قول المزيد عن كيفية وضع الموسيقى التصويرية (المقاطع الموسيقية والتصميم الصوتي) للفيلم؟

تواصلت مع فادي، وشربل، وبوستكاردس لوضع موسيقى تصويرية كاملة وحررتها روى فيليبس، وأعطيتهم نسخة من الكتاب، ووضعوا موسيقى مدتها ساعة ونصف تتألف من ست أو سبع مقطوعات، وعملنا معاً بتناغم جميل، وأخذنا الأصوات المختلفة ولعبنا بها، وتم تقطيع كل شيء؛ فأصبحت الموسيقى وكأنها شريط منوعات أو مجموعة من موسيقى الدي جاي السيئة.

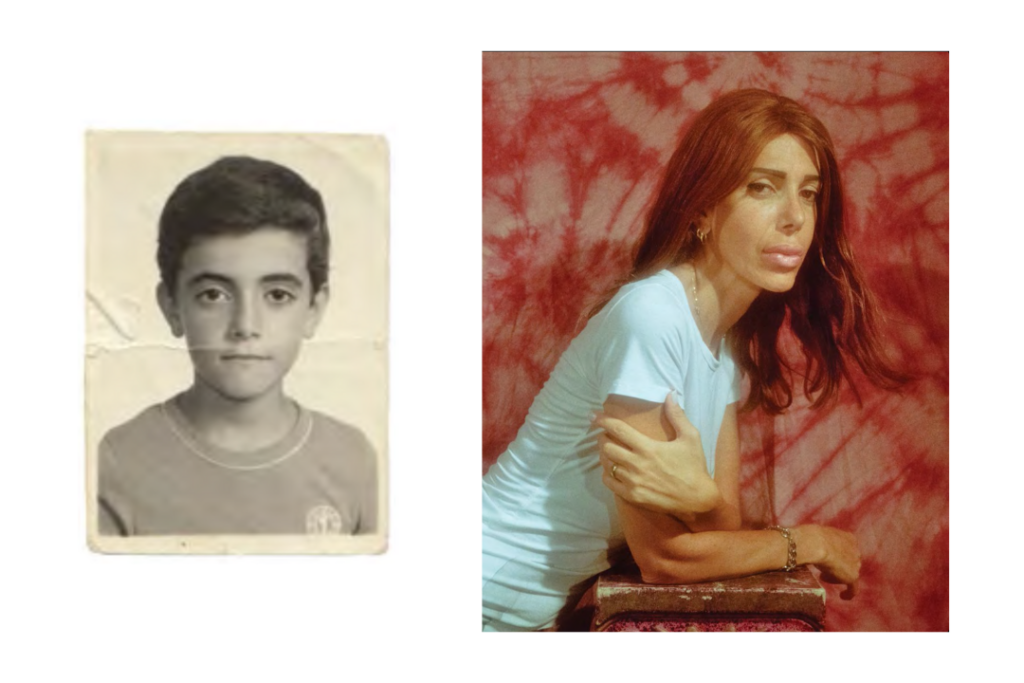

صورة يمين: أنطونيلا، بيروت ٢٠١٩ – تصوير محمد عبدوني

الصورة شمال: أنطونيلا في عمر الثانية عشر

كنت تعمل على المشروع منذ ما يقرب من خمسة أعوام حتى الآن، ويبدو أنه لم ينته تمامًا، فكيف تطورت علاقتك به؟

كان تسجيل هذا التاريخ وهذه الأرشيفات وجعلها متاحة أمراً مهماً للغاية بالطبع، لكن، مجدداً، هناك صلة أكثر شخصية تربطني به، ولهذا واصلت العمل عليه طوال هذه الفترة، وأكتشف المزيد عنه كلما تقدمت الحياة وزادت المسافة بيني وبينه، ربما كانت نواياي مجرد فضول، لكنني تمكنت من معرفة المزيد عن الأسباب التي دفعتني لذلك.

هل هناك أي تعليقات أخرى على المشروع عالقة في ذهنك؟

لقد اندهشت من عدد مقتني/ات الكتاب في اليوم الذي أصدرناه بهيئة ملف بي دي إف مجاني، بما في ذلك الأشخاص لم نكن نعرفهم/ن مسبقاً، كما كان هناك عدد هائل من الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين هذه الرسائل رسالة طويلة وردت من امرأة ترانس جزائرية باللغة العربية، وكانت صورة ملفها الشخصي عبارة عن قطة ولم يكن لديها أي منشورات أو متابعين/ات، وذكرت أنها لم تتخيل أبداً أنهم سترى مثل هذه الصور أو تقرأ مثل هذا الكتاب في حياتها، وقد أظهر هذا مدى اتساع رقعة المتابعين/ات لمجلة “كولد كتس” في المنطقة.

ما هي مشروعاتك المستقبلية؟

سيصدر الفيلم في العام الحالي، وأتعاون حالياً مع محمد ياسين في كتابة مسلسل تلفزيوني من إنتاج آرتي2 سأخرجه أيضاً العام المقبل.

إم عبد مع تشارلز ومالك بيروت ٢٠١٩ – تصوير محمد عبدوني