English version here

الدب الأكبر*

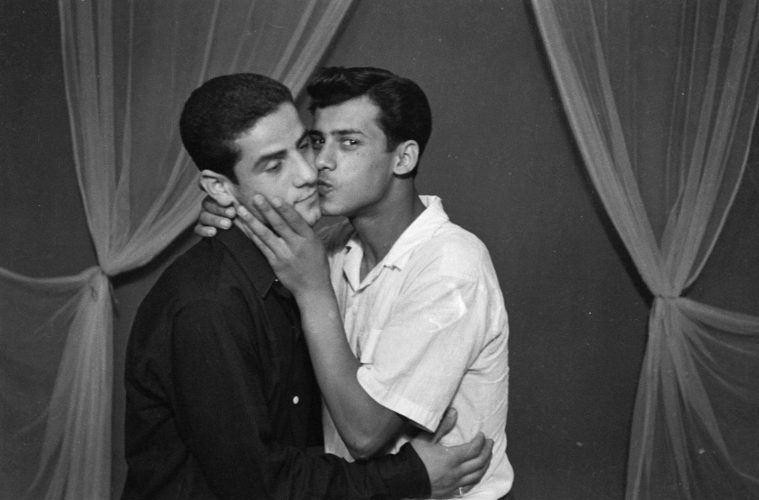

الصورة: © أكرم زعتري ، مأخوذة عن هاشم المدني ومؤسسة العربية للصورة ، بيروت

يعيش مجتمعنا الأردني حالة إنكارٍ مزمنةٍ فيما يتعلق بالمثلية الجنسية، ويتصرف هذا المجتمع ويتعاطى مع هذه المسألة على أنها حدث طارئ، ومنتج أجنبي خالص، وأنها تدخل في باب تقليد الغرب، وكما جاء في الحديث “لو دخلوا جحر ضبٍ لدخلتموه”. وما ينطبق على المجتمع الأردني ينطبق على المجتمعات العربية الأخرى، إلا أنني سأقصر الحديث في هذا المقام على المجتمع الأردني.

حالة الإنكار هذه هي حالة مرضية وتستدعي منا العودة في شريط الذكريات قليلاً. وهذه العودة ليست سهلة كما يعتقد للوهلة الأولى؛ بل هي أشبه بعملية الحفر؛ الحفر في ذاكرة هذا المجتمع، على طريقة الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو. هذه الذاكرة التي تشبه طبقات الأرض الجيولوجية-على حد تعبير المفكر الجزائري محمد أركون-من حيث تراكمها ومحاولة حجبها لحقائق ووقائع تاريخية تتسبب بين الحين والآخر بهزاتٍ مجتمعيةٍ عديدة يسجلها المختصون على أنها مجهولة المصدر.

إذن فهذه المقالة عبارة عن ذكرياتٍ نسيها أو تناساها مجتمعنا الغارق في حالة الإنكار. ذكريات عاشها أبناء جيلي، ممن ولدوا في ثمانينيات القرن المنصرم، واستكشفوا ميولهم وطرائقهم الجنسية في أواخر تسعينياته. وهذه الذكريات ليست ذكرياتي ولا ذكريات فلان، بل هي ذكريات مدينة، ذكريات حي، ذكريات أزقة وزواريب، ذكريات بيوت متلاصقة ومتشابكة.

نشأنا وترعرعنا في مدينة الزرقاء، إحدى أكبر المدن الأردنية، هذه المدينة التي توصف بأنها مدينة المعسكرات وعاصمة المصانع ومعقل الإخوان المسلمين ومسقط رأس أبي مصعب الزرقاوي. نشأنا وترعرعنا في حي الغويرية ذائع الصيت، الذي يقترن اسمه عادة بأعمال الزعرنة والبلطجة.

لو افترضنا أننا لا نعرف عن هذه المدينة وهذا الحي إلا ما ذكرته قبل قليل، وطُلب منا أن نتوقع، بناء على ما لدينا من المعلومات أعلاه، شكل وأبعاد ومدى تنوع الحياة الجنسية لأهالي هذه المنطقة، فما هو الشكل الذي سنتوقعه؟ ستذهب التوقعات، على الأغلب، إلى افتراض أن هذا المجتمع محافظ ويؤمن بالعلاقات الجنسية “الشرعية” وبالتقسيم الثنائي التاريخي للميل الجنسي. ولكن الحقيقة مغايرة تماماً.

لن أستطيع في هذه المقالة الحديث عن جنسانية هذا المجتمع بشكل عام، لذا فسأقتصر حديثي على ذكر المثلية الجنسية وتمثلاتها في هذا المجتمع، بل ولن أستطيع أيضاً الحديث عن المثلية الجنسية بقطبيها، لذا فسأكتفي بالحديث عن المثلية بقطبها الذكري. فهذه المقالة، كما ذكرت سابقاً، هي عبارة عن ذكريات عشتها وخبرتها. وأتمنى أن تكون هذه المقالة فاتحة لمقالات أخرى تعرض القضية ذاتها من وجهة النظر الأنثوية.

لم تكن علاقة أولاد حارتنا مجرد علاقة صداقة، بل كانت أكبر من ذلك. كانوا أقرب إلى الندماء، بل حتى إلى العشّاق. كانت عادات إمساك اليدين أو الإصبعين أو شبك الذراعين أو عادات الحضن أو التقبيل (تقبيل الوجنتين أو الشفتين) أو الجلوس في حضن الصديق أو النوم على صدره، وغيرها من العادات، منتشرة بكثرة في صفوفهم. وكان الاستماع إلى قصص عن الممارسات الجنسية المثلية، أو مشاهدة أفلام في هذا الشأن-على ندرتها طبعاً-أمراً غير مستهجن. وأجزم أنّ الغالبية العظمى من المراهقين قد راودتهم خيالات وفنتازيا فيما يتعلق بالممارسة الجنسية المثلية، وأن نسبة كبيرة منهم قد مرت بتجربة “الحد الأدنى” من هذه الممارسة، وأنه لو قدّر لنا أن نشق عن صدورهم فسنجد كثيراً منهم قد ذهبوا إلى أبعد الحدود فيها. وأذكر أننا، أكثر من مرة، قد خضنا، كمراهقين، تجربة الحديث عن الممارسة الجنسية المثلية إلى أن وصلنا إلى مرحلة ما قبل التطبيق العملي، وكان اختلافنا حول طبيعة الأدوار؛ “فاعل أم مفعول به”، أو “أنا بالأول، لا أنا بالأول”.

كنا نكثر من الحديث عن “سلبيات” البنات، عن “تفاهتهن” و”سذاجتهن”، عن “جهلهن” بعالم الشباب، ومشاعر الشباب، وهموم الشباب. كنا مقتنعين بأن علاقة الشباب ببعضهم البعض أفضل ألف مرة من علاقة الشباب مع البنات. ولم يكن الأمر نرجسية ذكرية، أو عجزاً عن الوصول إلى عالم الفتيات، بل كان أبعد وأعمق من ذلك بكثير. فكم من شابٍ عاد محبطاً من عالم البنات ليبوح لصديقه المقرب، بما معناه “وجودك معي يغنيني عن كل بنات العالم”. وكم من شابٍ كان يغار على صديقه إذا دخل هذا الأخير علاقة مع إحدى الفتيات. وكنا نردد عبارة شهيرة حول هذه النقطة “حب الولد للأبد، وحب النسا بينتسى”.

كان الشاب الوسيم محط اهتمام الشباب، وكانوا يتقربون منه بأية وسيلة. ولم يكن التقرب منه مجرد وسيلة لغاية نهائية هي التقرب من البنات، بل كان التقرب منه لأجل التقرب منه. وكثيراً ما كان الشباب يتغزلون به، ويبدون له بعض الإشارات الجنسية.

كنا، في هذه الحارات الشعبية، نسمع، بل ونعلم أحياناً، أن فلان من الناس “تبع ولاد”، وأن فلان “بنتاك”، وأن فلان “متبنّت” أو “دلوع” (أي أنه، بحسب المجتمع، ذكر من الناحية البيولوجية إلا أنه أنثى من الناحية الذهنية أو السلوكية). كان “تبعون الاولاد” و”المنايك” و”المتبنتين” منتشرين في كل الحارات والشوارع والزواريب؛ لم تكن حارة واحدة تخلو منهم. ففي حارتنا وحدها، على سبيل المثال، أتذكر عشرة أشخاص من عشرة بيوتٍ مختلفة كانوا يمارسون “اللواط”، أحد هؤلاء العشرة كان متزوجاً.

لم تكن لدينا، كمراهقين، مشكلة مع الممارسة الجنسية المثلية من حيث المبدأ إنما كانت مشكلتنا، أو بصورة أدق مشكلة المجتمع، مع أن تكون “فاعلاً” لا “مفعولاً به”(كانت المشكلة مشكلة سيطرة وقوة). ففرق كبير بين أن يقال عنك “تبع ولاد” أو يقال “منيك”. فمقولة “فلان تبع ولاد” كفيلة بأن تمنح فلان هذا امتيازات لم يكن يحظى بها أعتى الزعران في تلك الأحياء الشعبية. فقد كانت لهذه الكلمة سلطة، وأيةُ سلطة! ولم يكن “تبع الولاد” منبوذاً من أهله، بل على العكس، فقد كان في أحيان كثيرة محط التقدير والاحترام والفخر. أما “المنيك” فعلى النقيض تماماً. وباختصار شديد: لم يكن سؤال “هل الممارسة الجنسية المثلية مخالفة للطبيعة؟” مطروحاً. كانت الممارسة الجنسية المثلية واقعاً.

كان الحديث متواتراً حول انتشار ما يسمى بــ”اللواط” في صفوف العسكر، وسائقي الباصات والكنترولية، وفي دور السينما، ونوادي البلياردو وكمال الأجسام. وكثيراً ما كان أهلنا يحذروننا من دخول الجيش برتبة عسكري، أو في إطالة البقاء في مجمع الباصات، أو في التردد على دور السينما أو نوادي البلياردو وكمال الأجسام.

وتحضرني هنا أسطورة “خ” الذي كان لاعباً ومدرباً لرياضة الملاكمة في إحدى أشهر نوادي فنون القتال في الزرقاء. كانت الأسطورة تقول: إذا كنت وسيماً، وذهبت للتسجيل في ذلك المركز الرياضي، فسيأتيك “خ” وسيقدم لك عرضاً لا يمكنك رفضه. والعرض هو أن يؤدي لك “خ” الجنس الفموي oral sex. وهذه لم تكن أسطورة، بل حقيقة، وقد حصلت لعددٍ من أصدقائي. و”خ” هذا كان معروفاً في كل مدينة الزرقاء وقصته أشهر من نار على علم.

أقرباء، جيران، أصدقاء، أعلمهم وأعلم أنهم كانوا، وربما لا يزال بعضهم على سيرته الأولى، يمارسون ما يسمى تاريخياً بــ”اللواط”، وهم الآن متزوجون، و يواظبون على الصلاة والصيام وعلى هجاء المثلية والمثليين. على المستوى الشخصي، حاول كثيرون منهم التحرش بي، أو دعوتي بكل صراحة إلى ممارسة الجنس. وقد برر لي أحدهم رغبته في ممارسة الجنس معي لأنني كنت، من وجهة نظره، صاحب “ملامح ناعمة، وبشرة بيضاء”. وقد كبر هذا الشخص وتزوج وأنجب أطفالاً، وأصبح من رواد المسجد، والتقيه اليوم-بعد أن تجاوزت الثلاثين-في مناسبات عديدة، إلا أنه يحاول جاهداً تجنب الحديث معي.

كان كثيرٌ من الأساتذة في المدارس يقيمون نوعاً من العلاقة الجنسية مع طلابهم، وكنا نعلم ذلك، بل أحياناً كنا نراهم رأي العين. وقد صدمت بالعديد من الأساتذة الذين صارحوني بكلمات، بل وبحركات، أكدت لي، إلى حد ما، صحة ما يقوله الطلاب عنهم.

وغني عن الذكر الحديث عن طلاب المدارس الذين كانوا يمارسون الجنس في حمامات المدرسة، وداخل الصفوف، وفي المناطق المهجورة أو المقطوعة. وذاكرتنا تحفظ أسماء وأشكال العديد من هؤلاء الطلاب.

أما عن “المشايخ” الذين لم يمنعهم التزامهم وتبشيرهم بما يقوله الله والرسول من الخوض بممارسة “قوم لوط” فحدث ولا حرج. فقد كان الناس في مجتمعنا يحدثون بعضهم بعضاً عن هذه الفئة. بل كثيراً ما حذرني بعض الأقرباء أو الأصدقاء من الحديث مع الشيخ الفلاني؛ فهو “لوطي” حتى العظم.

كانت الساحة الهاشمية في عمّان موئلاً لعددٍ من شباب الزرقاء الباحثين عن علاقة جنسية من هذا النوع، بعيداً عن وسطهم الاجتماعي الذي قد لا يتقبلهم. وكنا نعلم أن فلان وفلان من الناس يقضيان جل وقتهما في الساحة الهاشمية بحثاً عن “ولد” أو “تبع ولاد”.

ولا يسعني، وأنا أذكر الساحة الهاشمية في عمّان وحج الشباب الزرقاوي إليها، إلا أن أحدثكم باختصار عن قصة عشناها بتفاصيلها في الغويرية، ويعلمها كل من عاش في تلك الفترة وفي تلك المنطقة، إنها قصة “الشباب السودانيين”. ففي بداية تسعينيات القرن الماضي، بدأت تتوافد إلى مدينة الزرقاء ثلة من الشباب السودانيين الباحثين عن العمل. كان حي الغويرية زاخراً بهم. ففي حارتنا مثلاً سكن ثلاثة شباب في بيت ملاصق لبيتنا. لاحظ أهل الحارة أن عدداً كبيراً من شباب الغويرية، نسبة منهم متزوجون، يتردد على هؤلاء السودانيين. ولقد تفاجأت وأنا أرى شباباً أعرفهم معرفة قوية، ولم يسبق لي أن لاحظت عليهم أية إشارة فيما يتعلق بتوجهاتهم الجنسية، يترددون على هؤلاء السودانيين. ولكن لم يكن الأمر لغزاً بالنسبة لي ولأقراني؛ فقد اكتشفنا في فترة قصيرة أن هؤلاء السودانيين “تبعون ولاد” وأن هؤلاء الشباب يزورونهم لقضاء حاجة جنسية. وكثيراً ما تعرضت أنا وأصدقائي إلى تحرشاتٍ من هؤلاء السودانيين. وأذكر أنني قررت يوماً قطع الشك من اليقين، فانتظرت وصول أحد هؤلاء الشباب، ثم تسلقت سطح بيتنا، محاولاً استجلاء الأمر بأم عيني. فرأيت فيما رأيت، ذهاب الشاب السوداني إلى الحمام (كان المنزل عبارة عن غرفة وحمام خارجي) وقيام الشاب الأردني بخلع بنطاله، ثم عودة السوداني وإغلاقه لباب الغرفة. وذهبت بعدها أحدث أصدقائي عما رأيت. ولم تمضِ سوى بضعة أشهر حتى داهمت قوات الأمن العام بيت هؤلاء السودانيين، بل وجميع بيوتهم في حي الغويرية، ولم يعد لهم وجود في المنطقة منذ ذلك الحين. ومبلغي من العلم أن وسائل الإعلام لم تذكر أي خبرٍ يتعلق بهؤلاء السودانيين. إلا أن القصة معروفة ومتداولة في مدينة الزرقاء عموماً وفي حي الغويرية خصوصاً. أما لماذا كان هؤلاء الشباب يترددون على هؤلاء السودانيين؟ فأنا أرجح أنها جاذبية الغريب، ذي الوجود المؤقت، الذي يفضله الناس على القريب.

الأحداث والقصص والوقائع التي ذكرتها في هذه العُجالة ليست من وحي الخيال، وكل من عاش في تلك الفترة وتلك البيئة يدرك، بينه وبين نفسه، صحة كلامي. والهدف من ذكرها على شكل مقالة هو تذكير هذا المجتمع الغارق في حالة الإنكار أنّ المثلية الجنسية، بممارساتها وتجلياتها، ليست منتجاً أجنبياً ولا هي مؤامرة غربية على الإسلام، ولا هي حدث طارئ، بل هي ابنة شرعية لهذا المجتمع، وأن محاولة وأدها هي محاولة محكومٌ عليها بالفشل.

ولم يتغير شيء على هذا المجتمع؛ فهو كما هو، مع فارق أن وسائل التواصل الاجتماعي قد سمحت لعددٍ من المثليين بالتعبير والأفصاح عن ذواتهم. ولذا فأن عباراتٍ مثل “زمان ما كان في منهم” أو “كثرانين” أو “من وين إجوا هذول” والتي يستخدمها الناس لوصف المثليين والنشاطات التي يقومون بها في وسائل التواصل الاجتماعي هي عبارات ساذجة وغير صادقة وما جاء في هذه المقالة خير دليل على سذاجتها.

لم نشعر في فترة المراهقة بوجود خط فاصل بين أن تمارس الجنس مع فتاة أو مع شاب. لم يتحدد الخط الفاصل إلا بعد سنوات، ولم تحدده قوى الطبيعة أو قوى الجسد كما يظن كثيرون، بل حددته قوى المجتمع التي ظلت تضغط على الشباب إلى أن جبرتهم على دخول بابٍ واحد. فالتقسيم المعمول به اليوم، والذي يصنف الناس إلى فئتين من حيث ماهية ميولهم الجنسية، هو تقسيم مصطنع، والخط الفاصل هو خط وهمي، ولا يعبر عن الواقع أبداً، فالواقع متداخل ومعقد إلى أبعد الحدود؛ الواقع أقرب بطبيعته إلى أن يكون ثنائياً bisexual. ولو قيل يومها للشباب ادخلوا من أي بابٍ شئتم، لدخلوا من أبواب متفرقة، والنتيجة ستكون مجتمعاً صادقاً مع ذاته ومعبراً عنها لا هذا المجتمع الحالي الذي يهجو المثلية الجنسية جهراً ويثني عليها سراً.

إن استمرار حالة الإنكار المجتمعي للتنوعات والتمظهرات الجنسانية المختلفة سيؤدي إلى تفتيت هذا المجتمع، وتمزيق أواصر القربى، وتفريق شمل العائلات التي تحتضن أفراداً من توجهات جنسانية مغايرة، وإلى اتساع الفجوة بين الناس وصنّاع القرار، وإلى زيادة النزعة الفردانية والانعزالية ومعدلات الانتحار، وسيزيد أيضاً من معدلات الطلاق والقتل والاغتصاب والأمراض النفسية والجسدية.

* تم تغيير الأسماء