بقلم أحمد عسيلي

العمل الفني ل ن. م.

تحرير موسى الشديدي و خالد عبد الهادي

أحد أهم وسائل السلطة في قمع الشعوب والسيطرة عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي العمل وفق مبدأ ‘فرق تسد’1، حيث يقسم الدكتاتور المجتمع إلى عدة فئات ويحافظ على الكراهية بينهم حتى يلتهي أحدهم بالآخر ويتركه وشأنه يسرق وينهب. واحدة من تطبيقات هذا المبدأ ما نجده اليوم بين المجموعات النسوية والمثلية الليبرالية ومجموعات اللإسلام السياسي أو الإسلاميين، وعلى الرغم من أن الدكتاتور غالبا ما يقمع الطرفين في الوقت ذاته ما يزال كل طرف فيهما ينظر للآخر كعدو وسبب في كل مشاكله، مع أنهم في سجن الدكتاتور نفسه منذ سنوات! ألهذه الدرجة نجح الدكتاتور في تفريقنا وسيادته؟ سنحاول في هذه المقالة عرض القليل من الأمثلة على هذا.

بين مصر وسوريا

لتكن مصر أول محطاتنا، فالجنرال القابع في قصره الجمهوري، يسيطر على إسلاميين منغلقين ومتشددين، متمثلين بحزب النور السلفي، الخائف دوما على هوية المجتمع من قيم الحريات و المساواة و حقوق المرأة والمثليين، فأنتج خطابا متقرب للسلطة وغير معادي لها، بوجه القوى اليسارية و جمعيات حقوق الإنسان. وبوجه تيار إسلامي آخر هم الأخوان المسلمين، رغم اشتراك الإثنين في أرضية فكرية واحدة، و من جهة أخرى توحد قوى المجتمع كلها في التفرغ لمهاجمة الإخوان المسلمون، وكأنهم خلال شهور حكمهم، هم سبب كل بلاء البلاد و رغم وجود تيار عريض من الناشطين المصريين المعادي للنظام الحاكم لكنه يحمل له و لو بطريقة خجولة، نوعا من التقدير لأنه “خلصنا من حكم الإسلاميين” وكأن الإسلاميين حكموا يوما هذه البلاد!

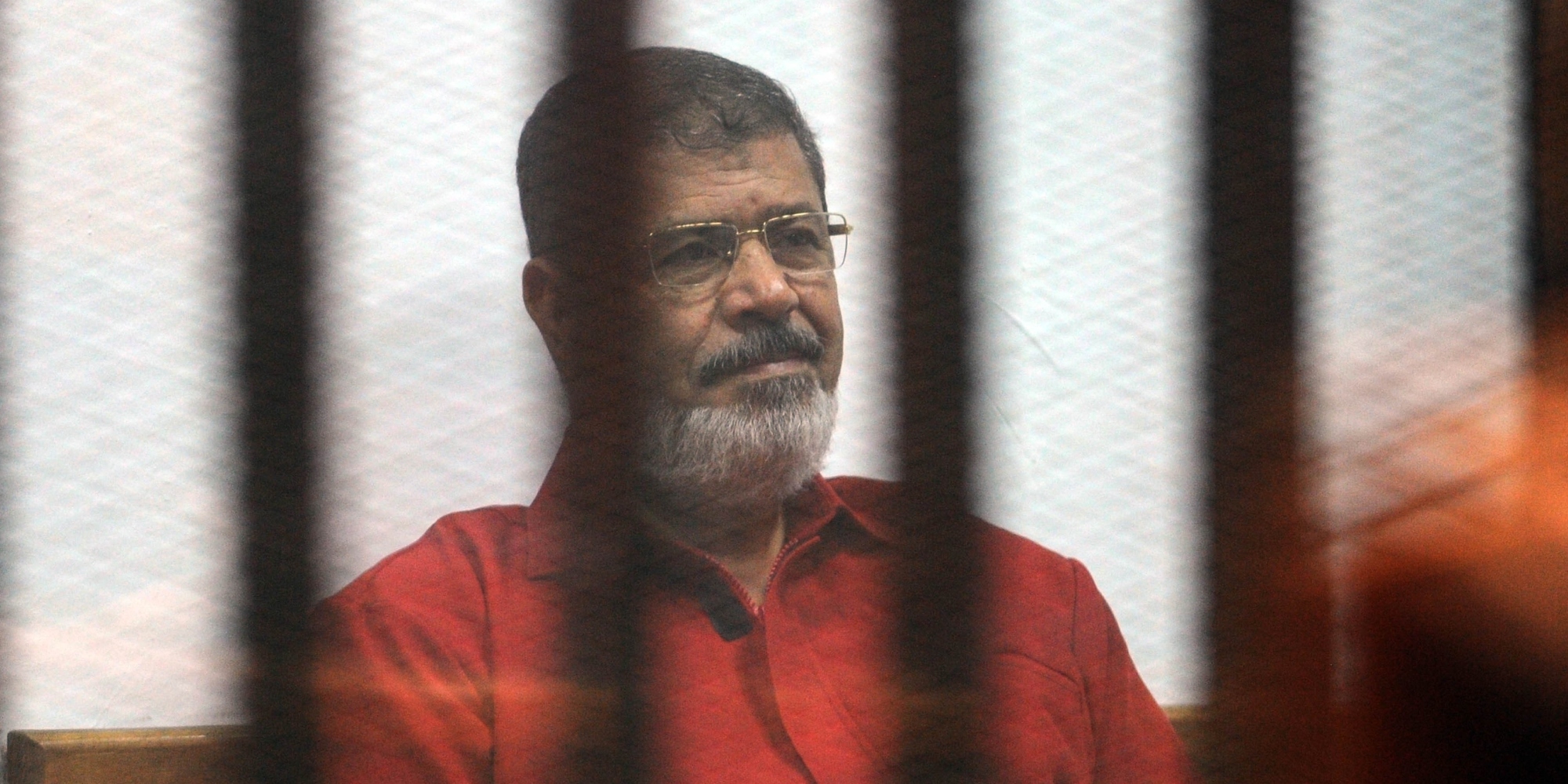

محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب، كان رئيس حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين في مصر، أزيح عن السلطة في 2013 وتم اعتقاله ومحاكمته، حتى وفاته في يونيو 2017 بسبب الإهمال الطبي اثناء حضوره إحدى جلسات محاكمته. (Photo by Ahmed Omar/Anadolu Agency/Getty Images)

و هكذا أصبح المشهد السياسي يضم قوى علمانية و منظمات مجتمع مدني تعادي الإسلاميين سواء المعارضين للنظام أو الموالين له وإسلاميين موالين للنظام و معارضين له لكنهم يشتركون في نفورهم من منظمات المجتمع المدني، خاصة المنظمات النسوية و المثلية و مراكز دراسات حقوق الإنسان (لنتذكر أن الإخوان كانوا الأكثر عداوة لهذه المنظمات) لتتحول القوى المصرية إلى مليشيات فكرية، تتصارع فيما بينها و تطلق النار على بعضها البعض، فكيف يمكن التخلص من العسكر بعد ذلك وتحقيق الديمقراطية من جديد؟ وهل تطمح أي طبقة حاكمة لأكثر من هكذا صراع بين القوى السياسية؟ ألم تكن حالة التوحد هي المولدة لثورة يناير ومصدر قوتها، حين حددت كل قوى المجتمع هدفها في إسقاط النظام والمطالبة بالخبز (عيش) والحرية والعدالة الاجتماعية؟

فكيف أحارب من يشترك معي في الخوف والقمع واللجوء وأحمل ولو ذرة أمل في الدكتاتور الذي تسبب في أذيتنا نحن الإثنين؟

ربما يقول قائل، أن الإخوان سرقوا الثورة لاحقا وحكموا البلاد، لكن ألم يكن وصولهم للسلطة عن طريق انتخابي وبالتالي كان من الممكن هزيمتهم انتخابيا؟ لكن هل من الممكن هزيمة العسكر انتخابيا؟ وما الذي نتج عن سقوطهم؟

الحالة المصرية، مشابهة تماما للحالة السورية، مع أن الصراع أعنف في سوريا لكن الخطوط العريضة هي واحدة؛ مقموعون يحاربون مقموعين، علمانيون يتخذون من الإخوان المسلمين أحيانا، ومن القبيسيات2 أحيانا آخرى، عدوا وسببا لكل فشل في مجتمعاتنا، مع أن القبيسيات منظمة نسوية ضعيفة و مقموعة في الداخل لا حول لها ولا قوة، ككل أحزاب و جمعيات و منظمات الداخل السوري، أما الإخوان المسلمون فكلهم تقريبا لاجئون في أوروبا أو الخليج، ونعيش معهم نفس معاناة اللجوء والغربة و نتجرع كأس التشتت ذاته، فكيف أحارب من يشترك معي في الخوف والقمع واللجوء وأحمل ولو ذرة أمل في الدكتاتور الذي تسبب في أذيتنا نحن الإثنين؟

زعيم حركة النهضة التونسية، وعضو مكتب جماعة الإرشاد العام العالي لجماعة الإخوان المسلمين.

إسلام سياسي مناصر للمثلية وعلمانية كارهة لها

بل ربما التوحد في المآساة، جعل الكثير من الإسلاميين يراجعون أفكارهم و يعيدوا النظر في مبادئ كانت غير قابلة للنقاش سابقا، و لأني أكتب في مجلة تعنى في الحريات الشخصية والجندرية، فالمثل الأقرب والأكثر لمعانا هي تصريحات راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، وهم فرع من الإخوان المسلمين، الذي صرح في مقابلة له مع مجلة جون أفريك أن “المثلية الجنسية شيء طبيعي”، و لا دخل للدولة في سلوكيات الأفراد.

ألا يحمل هذا التصريح دلالة ومؤشر بصدوره عن شخصية إسلامية تونسية، في البلد العربي الوحيد الذي نجح فيه “الربيع العربي”، وأدى إلى حكم ديمقراطي مدني، وسمح فيه بإذاعة للمثليين، في نفس الوقت الذي صدر في مصر السيسي غير الإسلامي، قانون يمنع حتى المثليين الأجانب من زيارة البلاد، و كأنهم مصابين بمرض فيروسي معدي؟

هو رئيس جمهورية مصر منذ انتخابه في 2014 بعد أن قاد انقلاب 3 يوليو 2013 ضد الرئيس السابق مرسي المنتمي لحزب الإخوان المسلمين. REUTERS/Carlos Barria

و إذا نظرنا إلى الدولة التي تشكل الحالة الدينية فيها الشكل الأكثر سيطرة على الحياة الإجتماعية وأقصد بها السعودية، فإن السلطة القبلية كانت لعشرات السنين ، تعتمد على الفتاوى ورهبة رجال الدين، من أجل فرض قوانين بدائية تدجن بها المجتمع، ليأتي ولي العهد و يغير بأسابيع قليلة كل هذه الذرائع ويحدث تغييرات جذرية في مجتمع كان راكدا لعشرات السنين (من ضمن التغييرات سجن الناشطات النسويات السعوديات) ، دون أن يجرؤ أي من رجال الدين الإسلامي الذين كانوا واجهة التشدد على الإحتجاج (باستثناء مجموعة قليلة أحدهم سلمان العودة) رغم مساس هذا الشاب بكل مقدسات تلك المجتمعات.

و من أعمق الدلالات الدينية و الإجتماعية في الحالة السعودية، أن سلمان العودة، هذا الذي رفض الخضوع للسلطة وأصر على موقفه النضالي الرافض لها، هو من أشد المؤيدين لحريات الإنسان و خياراته الشخصية وتعرض لنقد كبير من قبل السلطة وأذرعها لأنه دافع عن المثليين ووصف من يقول إن “مثليي الجنس خارجون عن الملة فهم الخوارج”، وكان موقفه أجرأ حتى من كثير من الكتاب و الروائيين العلمانيين، الحاضرين دوما في المؤتمرات وورشات العمل في أمريكا وأوروبا.

سلمان العودة المعتقل في الحبس الانفرادي ومحروم من الدواء في السعودية منذ سبتمبر 2017.

الخاتمة

كيف يمكن بعد ذلك إلصاق أخطاء السلطة في تلك البلاد إلى رجال الدين؟ بل كيف من الممكن أن نلصق فتاويهم وتطرف أفكارهم إلى الإسلام مع أن أحد أشهر رجال الدين السعوديين قالها وبكل صراحة أن مسار فكرهم هي خطى ولي العهد الممثل للسلطة القبلية هناك؟

أنا لست إسلامي الفكر، بل أحمل لتيارات الإسلام السياسي من النقد الشيء الكثير، وأنا مؤمن بأهمية العدالة والمساواة بين البشر جميعا، جميعا بمعنى جميعا، بكل ألوانهم وأديانهم وتوجهاتهم الفكرية وخياراتهم الجنسية والسياسية والشخصية في الملبس والمأكل وطريقة الحياة، بما فيهم المسلمين و الإسلاميين، بما فيهم اليهود والمسيحيين والمثليين وعابري الجنس بكل أطياف توجهاتهم، لكن بنفس الوقت، لا أحمل ذرة عداء ولن أخوض معركة واحدة (على الأقل حاليا) مع أي إسلامي أو ديني لأنني وهم ضحايا الجلاد نفسه الذي يمسك برقابنا جميعا، وتحررنا يجب أن يكون باتحادنا جميعا ووضع هذا الجلاد في مكانه الطبيعي، وأعرف تماما أن معركتي ستكون خاسرة إذا لم أتحد مع جميع المظلومين وأوجه كل أسلحتي باتجاه قصور السلطة ولن أحرفها عن هذه القصور طالما أن الدكتاتور متشبث بكرسيه هناك.

الكاتب في سطور…

درس الطب البشري في جامعة دمشق، وتابع دراسته العليا في الطب النفسي بباريس، اشترك في تجمعات المعارضة السورية، وشارك في عدد من الدورات والمخيمات مع مراكز الدراسات الجندرية، نشر في عدة صحف ومواقع إلكترونية.